聖徳学園中学・高等学校は、2024年度に制服をリニューアルしました。その際、生徒たちの意見から、性差を意識しないデザインとシンプルなスタイルを採用。時代とともに変化した価値観を取り入れることで、制服のアップデートを成功させました。制服は単なる衣服ではなく、価値観を映し出すもの。リニューアルを通じて生まれた変化と、制服に込めた生徒たちへ伝えたい想いについて、伊藤理事長と制服リニューアルを担当した佐藤先生にお話を伺いました。

制服リニューアルは、社会と生徒との“対話”から始まった

伊藤理事長:多様化する社会の中で制服の位置づけが変化しています。しかし、社会という大きな視点からだけでなく、生徒たちの“ちょっとした違和感”の声がリニューアルを後押していたと思います。「この丸い襟がイヤ」「ネクタイの色が目立ちすぎる」といった、日々ふと漏れる声。制服って毎日着るものだからこそ、そういう些細な違和感が、実は生徒にとって、とても大きいんですよね。

佐藤先生:確かに、“気になる”って、なかなか言い出せないですよね。最初は「そんなに違和感あるのかな?」と思いましたが、改めて見直すと、あの制服はもう30年前のものでした。当時は“かわいい”とされ、『女子高制服図鑑』に取り上げられたこともある丸襟の制服も、今の子たちにはちょっと合わなくて。だから、今回の制服リニューアルでは、生徒の声をちゃんと形にしたいと思ったんです。

伊藤理事長:制服って、どうしても“着せる側”の視点が強くなりがちだけど、本来は生徒が毎日、自分の一部として身につけるもの。着る側の主体性が大事なんですよね。

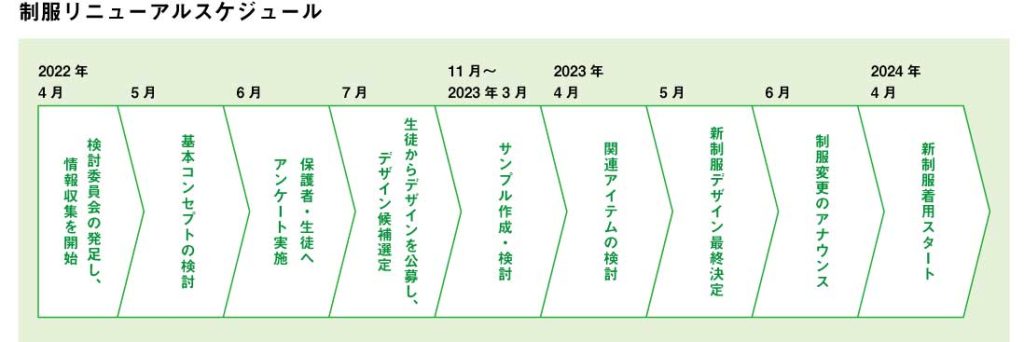

佐藤先生:だからこそ、今回の制服リニューアルは、“新しく作る”というより、“今に合わせてアップデートする”というスタンスで取り組みました。実際に生徒の希望を聞いて、サンプルを試してもらってと、リアルな反応を見ながら形にしていくことを心がけました。

伊藤理事長:今回の制服リニューアルは、“生徒の声を起点にする”っていう意味で、教育的にも大きな意義があったと思います。“制服は教育のツールになる”という考え方が、まさに現実になりましたね。

生徒たちが「着たい」制服だからこその新たな発見

佐藤先生:リニューアルの際、生徒からデザイン案も募集しました。もっと個性的な提案が集まるかと思っていたら、意外にもシンプルなデザイン案が多くて驚きました。旧制服は、性差がはっきりしたデザインで、現代の生徒たちは、女性っぽさと男性っぽさ、それぞれに対するデフォルメが強いという印象を持っていたんだろうなということに気づきました。

伊藤理事長:オーソドックスな紺やグレー、シンプルなシルエットを希望する声が本当に多かったですね。「制服は日常の風景に溶け込むもの」っていう感覚を、今の生徒たちは自然と持っているんだと思います。“安心して着られる”ことも、生徒たちにとっては大切なポイント。そして、行事のときだけ着飾る服じゃなくて、毎日の自分にちゃんと合っていること。それが“自分らしさ”の一部なんでしょう。

佐藤先生:だからこそ今回のデザインは、教師側の意見はスクールカラーである「常磐緑(ときわみどり)」をアクセントして取り入れるということのみ反映させ、あとは生徒たちの声を優先させました。装飾を抑えたシンプルで誰にでも似合う設計にしています。

「管理ツール」から「学びのきっかけ」へ、教員視点の変化

佐藤先生:正直これまでは、制服を“管理の道具”として見ていた部分もありました。外から見て「うちの生徒だ」と分かる便利さ、というか。でも、実際に着るのは生徒ですから。今回のプロセスでは、教員よりも生徒の声を優先して、“生徒のための制服”って何だろう?という原点に立ち返ることができました。

伊藤理事長:印象的だったのは、旧制服の高校生が新しい制服を買い直していたこと。「こっちを着たい」っていう意志が、ちゃんと行動になって表れていたんですよね。

佐藤先生:「自分で選んだ」という感覚は、制服への愛着や自信にもつながると思います。そう考えると制服って、環境づくりの一部であり、立派な“教育資材”だと感じます。

伊藤理事長:これからは、“制服とは何のためにあるのか”を改めて問い直す必要があるかもしれませんね。子どもたちが主体的に関われるものであること、それが第一だと思っています。

「ZQウール」という選択が育む、もう一歩深い学び

佐藤先生:今回、素材選びでもかなりこだわりましたよね。触った瞬間、「あ、これは違う」ってわかる、MIRAIZquestのあのやわらかさには、驚きました。

伊藤理事長:“体感でわかる品質”ってこういうことなんだなと。私はデザインより素材重視派なので(笑)MIRAIZquestって、ニュージーランド産のZQウールをニッケさんの技術で仕上げられた高品質な素材というだけじゃなくて、環境や動物福祉、人権にも配慮されたサステナブル素材なんですよね。素材そのものが“学び”の入り口になるような感覚でした。さらに、その背景を知るために生徒たちがニュージーランドの牧場を訪問できたのも、大きな経験でしたよね。“制服のルーツに触れる”っていう体験が、教室を超えた深い学びにつながっていく。“自分が着ているものが、どこからきたのかを知る”。それって、探究的な学びのきっかけとして、本当に価値があると思います。

※MIRAIZquest(ミライズクエスト):環境に配慮された原料や製法を取り入れ快適な着心地とイージーケア性を向上させた新時代のスクールユニフォーム素材です。ウールは、エシカルな生産背景と柔らかな着心地を実現するニュージーランド産のZQ(ジーキュー)を使用しており、子どもたちが制服をきっかけに循環型社会を実現するための正しい消費や生産について学ぶことができる、探究学習プログラムをあわせてご用意しています。

制服から本質を見る力を養ってほしい

伊藤理事長:今回制服をリニューアルするにあたって、私の中で一番の願いは、「ものの本質を見る目を育てたい」ということでした。制服って、毎日当たり前に着ているけれど、その“当たり前”の中にこそ気づきがあるはずなんです。素材やデザインのことを考えるうちに、「これは何のためにあるんだろう?」と、生徒自身が立ち止まる機会が増えましたよね。見た目の“かわいい・かっこいい”だけで終わらず、背景まで想像できるようになってほしくて。

佐藤先生:私たちの学校では、「与えられたものをただ使う」のではなく、「どう作られたか」「誰が関わっているか」に目を向ける学びを大切にしてきました。今回の制服は、その実践として、とても象徴的な教材になったと思います。ZQウールを通して、生徒たちはたくさんの背景に触れることができましたよね。たとえば、ニュージーランドの牧場で羊がどう飼育されているのか、どんな人が関わっているのか。教室だけでは得られない“リアル”がそこにありました。

伊藤理事長:現地で実際にその空気を感じて、「この制服にはいろんな人の手が重なっているんだ」と実感することができたのは、すごく大きな学びだったと思います。

佐藤先生:印象的だったのが、帰国後の生徒が「羊たちのいた場所からこの制服が来たと思うと、大事に着たくなる」と話してくれたこと。制服を“もの”としてではなく、“つながりの証”として見ているのが、すごく感動的でした。

伊藤理事長:“モノを大切にする”って、言葉にすると当たり前のようだけど、今みたいにモノが溢れる時代だからこそ、そこに意味を持てる力って本当に大事だと思うんです。制服を通じて、性別や価値観の多様さに気づいたり、素材や生産背景に関心を持ったり……その積み重ねが、生徒の“見る目”を養っているんだなと感じます。見た目や値段だけじゃなくて、「どうやってここに来たのか」「どんなプロセスがあるのか」と、“見えないものを見る力”。それこそが、今私たちが育てたい“本質を見る力”なんですよね。

佐藤先生:伊藤理事長がいつもおっしゃってる、“見えないものを見る力”。制服って、それを育む教材になれるんだって実感しています。

伊藤理事長:一着の服の中に、どれだけの物語が詰まっているか。それに気づける力を、生徒たちに届けたいですね。

制服が変わったことで、学校の風景もちょっと変わった?!

佐藤先生:新しい制服が導入されてから、生徒たちの雰囲気が少し柔らかくなったように感じています。「これが自分の制服だ」という意識があるからか、自然体で着こなしている姿がすごく印象的です。

伊藤理事長:制服がニュートラルな存在になったことで、本校の校風にすごくしっくりきています。生徒たちは普段から男女関係なく仲がいいというか、性別を意識せずに過ごしています。そういった部分が表現できました。また、見た目はシンプルだけど、背景にはたくさんのこだわりが込められている。そうしたことを理解している子が少しずつ増えているのかもしれません。

佐藤先生:制服をきっかけに、性別のあり方や社会の仕組みに目を向けたり、素材や環境のことを考えたり……。教室の中の学びと、制服がしっかりつながっているのを実感します。

伊藤理事長:制服が変わることで、学校の“学びの風景”も変わっていく。今回の取り組みは、その第一歩だったと思いますし、「制服は教育のツールになり得る」という可能性を、これからも広げていきたいです。

POINT

制服は「自分で選ぶ」ものになった

近年、制服のリニューアルに生徒が関わる学校が増えています。生徒たちが素材やデザインに意見を出し、自らの声が反映された制服を身にまとうことで、制服が自己表現の一部となります。その主体的な関わりが、生徒の自信と自立を育んでいくことが期待できます。

制服がジェンダーや多様性への感度を高める

聖徳学園では、制服のリニューアルが、気づかず抱いていた、性別による服装の固定観念をゆるやかにほどいていくきっかけとなりました。制服が“ニュートラル”な存在になることで、教室の空気感や人間関係のあり方までもが変わり始め、日常の着用を通して学ぶ多様性の実感が、ここにあります。

「ものの背景を見る力」を育てる教材になり得る

ZQウールの採用やニュージーランドでの牧場見学を通して、生徒たちは“この服がどこからきたのか”を考えるようになりました。ものをただ使うのではなく、その背景や関わる人々に思いをはせる力——制服は、そんな「本質を見る力」を育む教育資材になるのです。

今回取材させていただいた『聖徳学園中学・高等学校』

聖徳学園中学・高等学校は、「多様性の中で学び合い、新しい価値を創造する」ことを重視する学校です。個々の興味や関心を深める探究型学習や、ICTを活用した柔軟な学びを提供し、生徒一人ひとりが主体的に考え行動できる力を育みます。グローバルな視点を持ち、多様な人々と協働する力を養うことを目指し、社会とつながる学びを実践。変化の激しい時代に対応し、未来を切り拓く力を持つ「新しい世界標準の創り手」となる人材を育成しています。