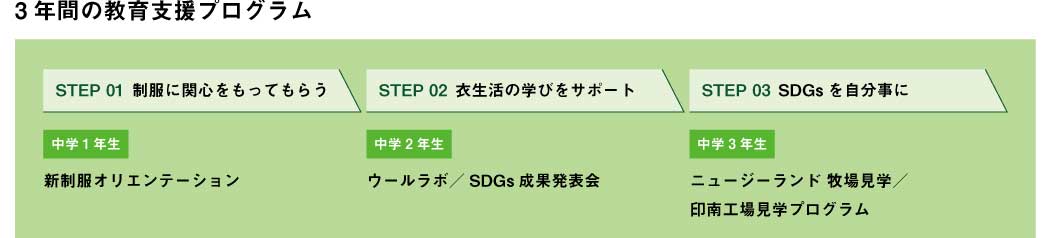

聖徳学園中学・高等学校は、ユネスコスクール加盟校としてSDGs教育を日々の学びにどう活かすかを考え、さまざまな取り組みを実践しています。2024年度の制服リニューアルをきっかけに、制服という身近な存在から、モノができるまでの背景や持続可能性について学び、社会で活躍するための力を養うニッケの教育プログラム「Weardy(ウェアディ)」を実施。今回は、聖徳学園が大切にしているSDGs学習の考え方について、担当の岩崎先生に伺いました。そして、各学年で行ったプログラムによって、生徒たちがどのような気づきや学びを得たのかについても、リポートします。

身近な段階的なカリキュラム設計と探究・体験的にSDGsを学習する制服を通じた体験学習で、座学では得られない学びをしてほしい

岩崎先生:本校のSDGs学習では、中学1年から高校2年まで、SDGsをテーマに段階的な学びを実践しています。中1の総合的な学習の時間では、STEAM教育の一貫としてICTを活用した映画制作を行い、社会課題に気づく力を養います。SDGsをテーマに、生徒自身が考えたストーリーを映像で表現することで、より深い理解につなげています。中2になると企業と連携し、実際の社会課題に取り組むプロジェクトを実施します。企業の方々から直接話を聞くことで、『大人の世界ではすでにSDGsが当たり前になっている』と気づく生徒も多いです。中3では地域貢献をテーマに学校周辺の様々な課題を発見し、改善策を武蔵野市に提案します。例えば、ゴミ箱の設置場所の見直しや商店街活性化のためのポスター作成など、実際に提案・実践する経験を積みます。高校ではプレゼンテーションを重視し、「伝える力」と「社会を変える力」を育成します。高2の国際貢献のプロジェクトでは、世界に視野を広げ、途上国支援やフェアトレード促進など、実際にアクションを起こすことで、『自分たちにもできることがある』と実感できる学びを提供しています。こうしたステップを通じて、生徒たちはSDGsを『自分ごと』として捉え、知識だけでなく社会に働きかける力を身につけています。

制服が学びのツールとなったきっかけとは?

岩崎先生:本校のこうしたSDGs学習の考え方に、ニッケさんが提供している制服を用いた教育プログラム「Weardy」がマッチしていたため、今回実施に至りました。私たちは、生徒たちに物事の背景には何があるのかを考えられる大人に育ってほしいと思っています。身近な衣服である制服の素材や製造過程を、「体験」を通して知ることは、生徒にとってとても良い学びになっています。体験にこだわったのは、生徒たちに学校外でのリアルな出会いをしてほしいと思ったからです。AIやテクノロジーが発達しても、リアルの出会いから、そこに携わる人の想いや声に触れることで、生徒の心も動くのだと思います。映像や文字では得ることができないこのような学びを、本校では大切にしています。

中学1・2年:制服から素材、そして社会へ目を向ける

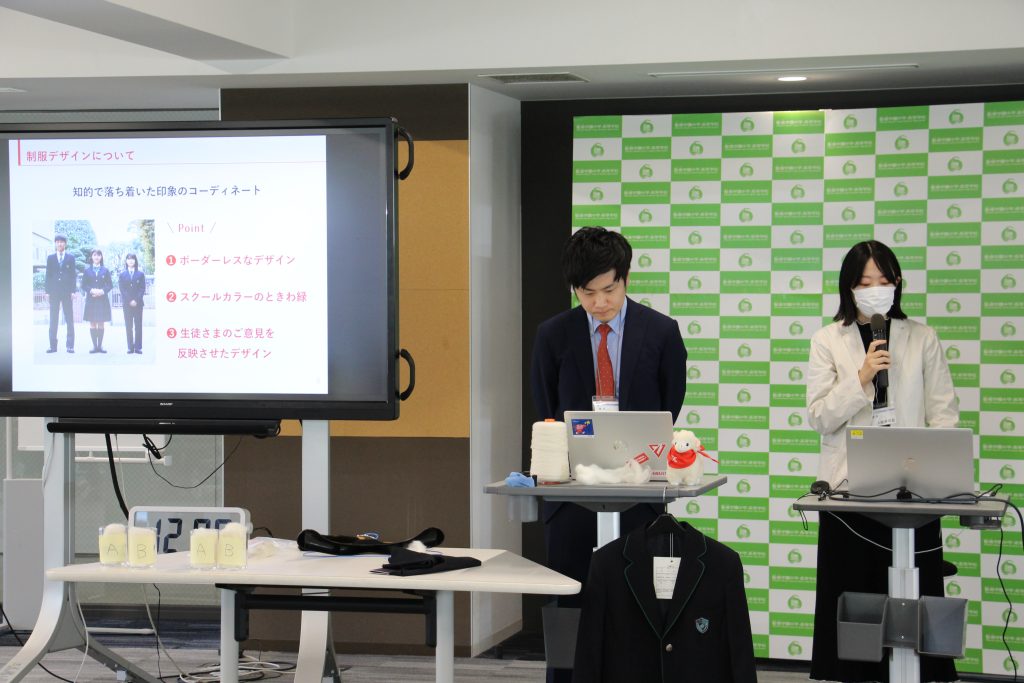

岩崎先生:中1では、“制服オリエンテーション”を実施し、ニッケ社員とデザイナーの方に、制服の役割や制服ができるまでの背景や過程と、デザインの意図などを話してもらいます。その話の中で、本校の制服デザインには、先輩たちの意見が反映されてできていることなども話してもらいました。また、産地が違う原毛を触る体験を通して、生徒たちに本物の素材を知ってもらうこともできました。新入生にとって、制服は“与えられたもの”という感覚があるので、それが実は先輩たちの声を反映してデザインされたり、制服に込められているデザイナーの想いなどを知ると、『この制服には意味があるんだ』と意識が変わっていきます。

中2では、素材に着目した体験授業“ウールラボ”で、普段なかなか知ることができない衣服の素材について学びます。種類によってどのような違いがあるのかを体験する実験では、ウールとポリエステルを燃やしてみて、燃え方の違いを比較したり、ポリエステルが石油から作られていることを学びました。生徒たちは、“見た目は似てても中身は全然違う”ことを学び、『じゃあ、何が環境にいいの?』『どうして選ばれてるの?』と、自分たちの生活や行動にも目が向くようになっていきます。素材への知識を深めることはもちろん、モノの価値は価格だけではなく、用途に合わせて決まるということを知ってもらえたのではないかと思います。

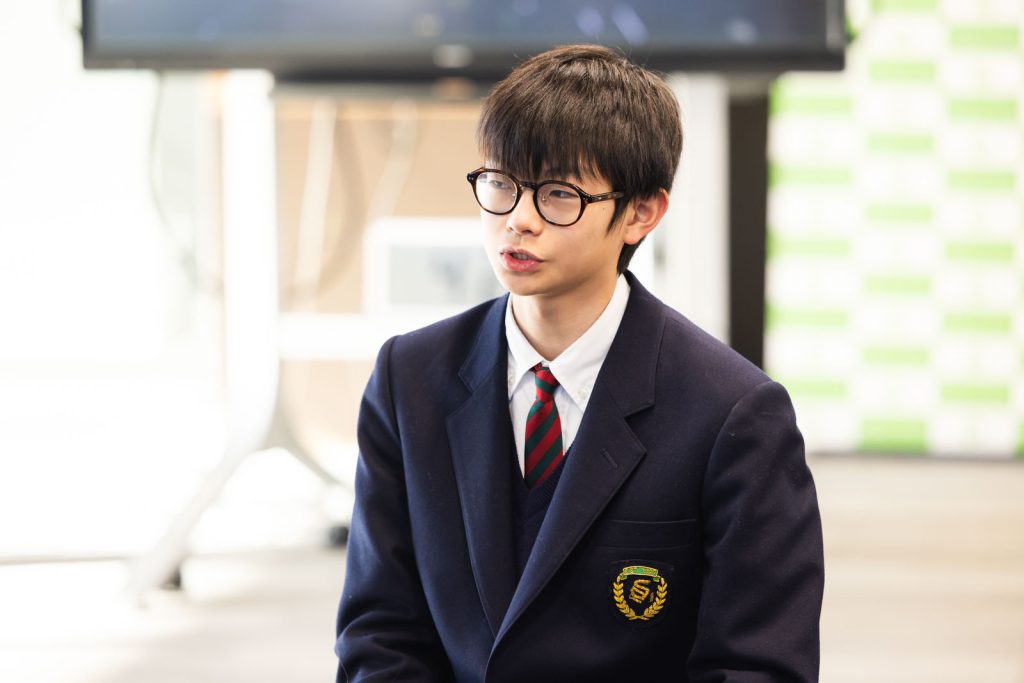

Student’s Voice(中1生):制服オリエンテーションで知った、制服の新たな一面は?

生徒A:制服のデザインに先輩方の意見が反映されているということを、オリエンテーションで知りました。デザインはもちろん、冬はセーターが軽いから楽に着れるけど温かいという機能面もお気に入りです。

生徒B:原毛を実際に触ってみて違いがあることに驚きました。

Student’s Voice(中2生):ウールラボを通して、印象に残っていることは?

生徒C:実際に生地を燃やしてみる実験で、ウールは燃えなかったけど、他の素材の生地は燃えて、素材による違いを知ることができました。

生徒D:これまでの制服の着方を見直し、お手入れをしっかりして制服を大切に扱うようになりました。

中学3年:体感を通して“自分の制服”が変わる

岩崎先生:中3で実施するニュージーランド研修旅行では、本校の制服素材であるZQウールが生産されている現地の牧場も訪問します。ニュージーランドとの交流は1970年代にスタートし、本校とはとても深いつながりがあります。実は、私自身も学生時代にニュージーランドで生活をした経験があり、現地の自然や人との距離感、動物と共生する文化に深く感銘を受けました。その経験が、今回の制服を用いた3年間のSDGsプログラムの原点になっています。今回、本校の新制服がニュージーランド産のZQ(ジーキュー)を採用したことで、ニッケさんのWeardyの中にニュージーランドの契約牧場を見学できるプログラムがあることを聞き、ぜひ生徒たちにも、体感してもらおうと考えました。ニッケさんとニュージーランドメリノカンパニーさんのご協力で、牧場見学の下見をした際に、観光牧場ではない牧場を見学できることや、牧場主やニュージーランドメリノカンパニーのスタッフと、ものづくりへの想いなどさまざまな話を聞き、「このプログラムは生徒たちにとって学びの多い経験になる」と確信を持ちました。

翌年、実際に生徒とともに訪れた際には、生徒たちが実際に牧羊犬が羊を誘導する様子を見たり、牧場主から自然との共存の話を聞くことで、“制服ができるまで”に関わる多くの人や動物の存在に気づいてくれたと感じました。自分たちの毎日にあるものが、遠くの国の人々や自然とつながっているという感覚は、教室の中だけではなかなか得られなかったと思います。

さらに、原料の生産背景を見て終わるのはもったいない、もっと学びを深くしていきたいと考え、ニッケさんにご協力いただき、何名かの生徒を、工場見学に受け入れてもらいました。そこでは、制服の生地製造における、微妙な色味を調整する様子など、“人の技術と感覚”が活かされている現場に触れ、制服に込められたこだわりを知る機会となりました。また、生徒たちが本気で見学準備をしてくれたことにも成長を感じました。

“モノ”は勝手にできているわけではない。その裏には誰かの手がある、それを実感してくれたのではないかと思います。

※ZQ(ジーキュー)とは・・・環境保護立国ニュージーランドの厳しい基準をクリアした牧場から提供されるメリノウール「ZQ」。エシカルな生産背景と、どこの牧場から産毛されたのか追跡可能な「トレーサビリティシステム」を有していることが特長です。近年、環境意識の高い世界の著名ブランドに採用されています。ニッケは、ユニフォーム分野で「ZQ」を取り扱うことのできる国内唯一の素材メーカーです。

Student’s Voice(中3生):牧場見学と工場見学を通して、制服やモノの見方に変化はありましたか?

生徒E:ニュージーランドの牧場は、とにかく広くて驚きました。羊が自然の中でのびのびと育っていて、牧場の人たちや犬たちが協力している様子も新鮮でした。羊毛をとるって、ただ刈るだけじゃなくて、いろんな人の思いや技術があるんだって実感しました。また、印南工場で見た色合わせの作業もすごかったです。制服の“あの絶妙な色”が、何色も混ぜて調整されてるなんて知らなかった。そういう見えない工夫があって、毎日着ているものがあるって知って、感謝の気持ちがわきました。

生徒F:制服がどうやってできたのか、多くの人が関わっていることを学ぶことができる、とても貴重な体験でした。ニュージーランドから戻ってきてから、ウールが何に使われているのか調べたり、モノの見方が変わった気がします。

教育ツールとしての制服の新たな可能性

岩崎先生:来年度以降も引き続きこのプログラムを行い、中1から中3までを通して学んだ生徒がどのような意識を持つようになるのか、2年後を楽しみにしたいと思います。生徒がSDGsについて学ぶ上で大切なことは、自分ごととして課題を見つけることです。自分の行動が解決につながるのか、なかなか実感しづらいとは思いますが、SDGsにまつわることは身近にたくさんあることを知り、何をすべきか、どんなことができるのかを考えられる広い視野をもってほしいと思っています。今回のWeardyは、生徒たちにさまざまなきっかけを与えることができましたし、私たち教師も制服が教育ツールとして機能するんだという、気づきにもつながりました。

POINT

身近な衣服である「制服」の教育資材としての可能性

生徒たちが日々身に着けている制服。実は制服ができるまでには、多くの人々や自然の力が関わっています。制服にはどのような素材が使われ、どのような過程で作られているのかを知ることは、環境や社会について考える良いきっかけになります。このように、生徒たちの身近な衣服である制服を教育資材として大きな可能性を秘めています。

段階的にSDGsを学ぶ、だからより深く「自分ごと」として捉えられる

聖徳学園では、各学年で異なる目的を持ちながらESDを進めています。SDGsカリキュラムとして、中1では社会課題に気づく力を養い、中2では環境や素材への理解を深め、中3では実際に社会貢献活動に取り組みます。このように段階的に学んでいくことで、生徒たちのSDGsへの意識は徐々に高く、そして自分ごととしてより深くとらえることができます。

今の時代だからこそ、「体験」が学びを深める

SDGsを学ぶ方法は、教科書だけではありません。実際に体験してみることも学ぶ方法の一つです。聖徳学園では、制服がどのように作られているのかを実際にニュージーランドの牧場や工場で、見て知る機会を提供しています。こうした体験が、生徒たちに「モノができるまで」の裏にある人々の想いや環境について気づかせてくれるのです。